FOCUS sur… Les impacts territoriaux du télétravail : angle mort des politiques publiques ?

Le télétravail peut-il être une réponse aux grandes transformations et transitions nécessaires dans les dix prochaines années ?

Qu’en est-il vraiment de cette pratique et quels impacts a-t-elle sur l’aménagement des territoires, en termes d’offre de mobilité, de logements ou de bureaux mais aussi de modes de vie qu’elle induit chez les télétravailleurs et donc de développement local ? Quelles politiques publiques accompagnent cette nouvelle forme d’organisation du travail ?

C’est pour tenter de répondre à cet ensemble de questions qu’à la demande du chef de service de l’IGEDD, cette dernière et France Stratégie se sont associés. La mission a, dans un premier temps, réalisé un travail d’investigation au niveau national, avant de se pencher sur la situation dans trois systèmes territoriaux centrés sur des métropoles bien différenciées en termes de population et de localisation, ceux de Rennes, de Toulouse et de Lyon.

Ces trois « zooms » ont permis de confirmer et d’étayer les principaux constats de la première phase de la mission, tout en mettant en évidence un certain nombre de spécificités.

La crise du Covid constitue une rupture majeure dans la pratique du télétravail mais cette pratique reste très inégale

Si, sur le plan juridique, les conditions de mise en place du télétravail pour les salariés en France sont réunies depuis 2017, c’est la crise du Covid qui, avec ses confinements, a contribué à installer véritablement cette pratique dans notre pays pour les métiers télétravaillables (soit environ quatre emplois sur dix).

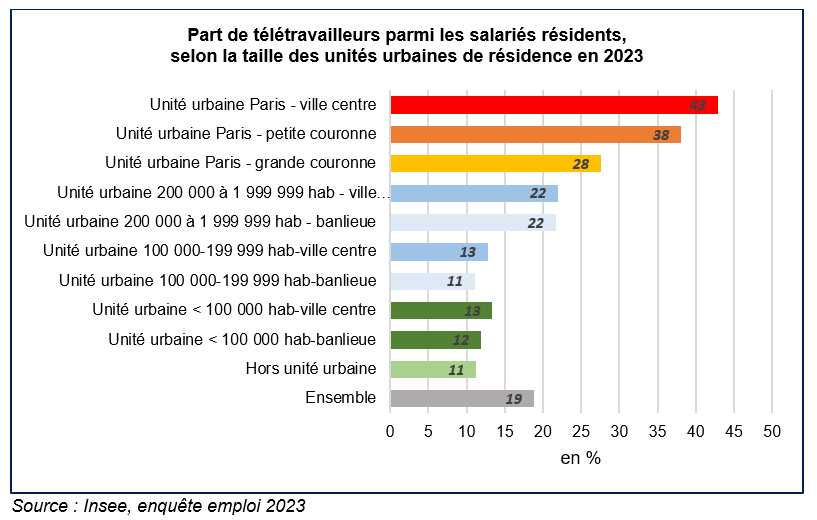

Ainsi, alors qu’en 2019 seuls 4 % des salariés télétravaillaient au moins un jour par semaine (source Dares), cette part atteignait 22 % en 2021, avant de redescendre à 19 % en 2023, une fois les effets de la crise sanitaire dépassés (source Insee, enquête emploi).

Cette pratique est très inégale selon les catégories socio-professionnelles, beaucoup plus répandue chez les cadres (50 % en 2023) que chez les professions intermédiaires (18 %) ou les employés (8 %), et quasiment inexistante chez les ouvriers.

Le télétravail est de ce fait un phénomène qui touche principalement les grands centres urbains, où les cadres sont surreprésentés parmi la population résidente et où les emplois télétravaillables proposés sont les plus nombreux. Alors que plus de quatre salariés sur dix télétravaillent régulièrement parmi ceux qui résident dans Paris intramuros, ce n’est le cas que de deux sur dix parmi ceux qui résident dans les grandes unités urbaines de plus de 200 000 habitants (hors celle de Paris), et d’un peu plus d’un sur dix dans les unités urbaines plus petites ou dans les communes situées en dehors des unités urbaines.

Télétravailler conduit, mécaniquement, à moins se déplacer entre son domicile et son lieu de travail habituel

Le télétravail entraîne une baisse automatique de la fréquence des trajets domicile-travail mais il est aussi associé à des distances domicile-travail plus longues : les télétravailleurs résident en effet plus loin de leur lieu de travail (28 km en moyenne) que les autres actifs (14 km). Or, les déplacements les plus longs sont le plus souvent effectués en voiture.

La mobilité des salariés les jours de leur télétravail s’effectue pour d’autres motifs et sur de moindres distances que pour ceux se déplaçant au bureau ces jours-là, profitant d’une tendance générale à l’augmentation des modes doux sur courtes distances (dans les centres surtout).

C’est dans le secteur des transports collectifs urbains que le développement du télétravail a le plus d’impacts, avec une réduction du nombre de déplacements par voyageur bien observée en région parisienne, ainsi qu’à Lyon et Toulouse, particulièrement le lundi, le mercredi et le vendredi. Il conduit également à un écrêtement des heures de pointe. Le trafic RATP a ainsi baissé de 15 % entre octobre 2019 et octobre 2023 et le télétravail serait responsable de 40 % de cette baisse.

L’effet du télétravail sur le trafic routier est moins net et moins généralisé. En Ile-de-France ou en région lyonnaise, il a retrouvé son niveau pré-covid, alors que les Métropoles de Rennes et Toulouse enregistrent une baisse de trafic, qui n’est toutefois pas imputable, ou pas directement, au télétravail.

Le télétravail n’entraîne pas de bouleversement des flux de mobilité résidentielle mais il réinterroge les besoins en matière de logement

« L’exode urbain » annoncé lors de la crise Covid n’a pas eu lieu. On assiste plutôt à un renforcement de tendances préexistantes, avec une accélération des départs des plus grandes métropoles vers des couronnes périurbaines de plus en plus éloignées, un renouveau des villes moyennes bien équipées et bien connectées, et toujours une forte attractivité du littoral et une accentuation du déficit migratoire de l’Ile-de-France.

Selon le Forum Vies Mobiles – ObSoCo, le télétravail a influencé 27 % des déménagements de Franciliens depuis le début de la crise sanitaire et 37 % des projets de déménagements sont influencés par la possibilité de télétravailler. Les critères principaux de recherche d’un nouveau logement, lors d’un déménagement restent toutefois les mêmes qu’avant le déploiement du télétravail : souhait d’un logement plus grand et d’un extérieur. La poursuite du mouvement de périurbanisation vers des territoires de plus en plus éloignés du centre des métropoles s’explique par ailleurs toujours très largement par la rareté et la cherté du foncier dans le centre, la possibilité de télétravailler venant éventuellement faciliter cette décision

Si des ménages d’actifs peuvent ainsi profiter de leur possibilité de télétravailler pour s’éloigner des centres des grandes métropoles, il est également très probable que la propension à opter pour le télétravail, désormais facilité, soit plus forte de la part d’actifs qui résidaient déjà loin de leur lieu de travail. La volonté de limiter les contraintes liées à de longues navettes quotidiennes est en effet l’un des premiers facteurs du télétravail.

Pour le moment, le télétravail ne semble pas détendre le marché immobilier des métropoles ; il contribue en revanche à accroître la pression sur les marchés de la location et de l’accession à la propriété dans les territoires les plus attractifs, notamment touristiques.

Dans le domaine de l’immobilier de bureau, les évolutions sont contrastées mais le télétravail semble accentuer certaines tendances préexistantes

La situation du marché de l’immobilier est très contrastée sur le territoire national, avec une forte spécificité du marché francilien, en crise profonde : baisses importantes de la demande placée et du prix moyen au m2, forte progression de la vacance en dehors de Paris. Dans une bien moindre mesure, les Métropoles de Lyon et de Lille connaissent des évolutions de même nature, alors que ces tendances ne sont pas observées dans les autres métropoles. On constate toutefois partout un développement d’une vacance plus ou moins importante dans les parcs tertiaires situés en périphérie, en particulier ceux qui sont mal desservis en transports et devenus obsolètes, notamment en matière de performance énergétique.

Le développement du télétravail constitue une opportunité, principalement pour les plus grandes entreprises et dans les plus grandes métropoles, pour poursuivre la réduction de leurs coûts immobiliers grâce au flex office qui permet la réduction des surfaces par programme.

L’objectif de faire « revenir au bureau » les salariés télétravailleurs renforce par ailleurs chez les entreprises la tendance en faveur des localisations plus centrales, bien desservies par les transports en commun, riches en aménités urbaines, dans des immeubles offrants des aménagements intérieurs plus qualitatifs.

Ces évolutions présentent toutefois des enjeux autour des parcs tertiaires délaissés dans les périphéries métropolitaines, de la transformation d’immeubles de bureaux en logement qui peinent à se développer et de pression sur les marchés immobiliers des centralités et des secteurs les mieux connectés aux dépens du logement et des habitants.

Une forte progression des tiers-lieux et espaces de coworking mais une fréquentation limitée de la part des télétravailleurs

Les tiers-lieux ont connu une forte progression depuis 2015, leur nombre atteignant 3 500 en 2023, dont 55 % incluant des espaces de coworking. Près des deux tiers se situent en dehors des grandes métropoles et un bon tiers sont en milieu rural.

Dans les métropoles (et en particulier dans celle du Grand Paris), les espaces de coworking sont souvent opérés par de grands acteurs privés, attirés par des lieux à forte densité de population, les quartiers d’affaires, ou proches des gares.

Dans les villes moyennes et les espaces ruraux, les tiers-lieux sont plutôt gérés par les collectivités territoriales ou des associations (51 % des tiers-lieux en France) mais avec des modèles économiques souvent fragiles, même s’ils sont soutenus par le programme national « nouveaux lieux, nouveaux liens » de l’ANCT depuis 2020 ainsi que par des initiatives locales. Dans ces territoires, l’hypothèse selon laquelle ces espaces pourraient impulser un nouveau dynamisme avec une relocalisation des emplois n’est pas vraiment démontrée pour le moment.

La quasi-totalité des salariés en télétravail le font de leur domicile, seuls 1 % d’entre eux fréquentant des espaces de coworking. Les usagers de ces espaces sont donc principalement des indépendants, des créateurs d’entreprises.

Selon des études menées en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans la Métropole de Rennes, les tiers-lieux n’ont pour le moment eu que peu ou pas d’impact sur la réduction des déplacements.

Les bénéfices environnementaux du télétravail sont réels mais ne peuvent suffire à atteindre nos objectifs de décarbonation

Une importante littérature internationale tend à montrer un effet bénéfique du télétravail sur les consommations d’énergie et les émissions associées, en lien avec la réduction des déplacements domicile-travail. Mais d’une part, ces derniers ne représentent qu’un tiers des déplacements des actifs et d’autre part, il existe des effets rebond du télétravail que les travaux de l’Ademe ainsi qu’une note récente de France Stratégie (juillet 2024) ont pu préciser et quantifier : augmentation de micro-trajets, consommation énergétique des logements, usage de la visioconférence.

Le télétravail apparaît globalement comme un sujet faiblement approprié par les acteurs territoriaux

Du fait de la difficulté à établir des liens de causalité entre le télétravail et les évolutions constatées dans les différents domaines ainsi que du manque de données, en particulier finement territorialisées, le sujet du télétravail est peu intégré dans les réflexions stratégiques au niveau local, et donc dans les politiques publiques concernées.

Une meilleure prise en compte des effets du télétravail dans ces politiques est cependant nécessaire, au risque d’une accentuation des inégalités entre salariés, d’une perturbation des marchés du logement dans les zones centrales ou touristiques avec une pression immobilière accrue aux dépens des habitants, de problèmes de reconversion des quartiers tertiaires en périphérie, d’une inadéquation temporelle entre offre et demande de services de transport ou encore d’un défaut d’anticipation des besoins en qualité et en surface des logements.

La mission considère l’intérêt majeur d’un investissement dans une politique des temps, en complément des politiques spatiales

Plusieurs collectivités territoriales ont déjà développé des « bureaux des temps » dont la mission consiste à prendre en compte, négocier, ajuster les horaires, canaliser les pratiques, proposer une évolution de l’offre de services, publics ou privés, permettant une adaptation aux rythmes des usagers.

La généralisation de ce type de démarche pourrait représenter la clé de voûte d’une articulation au niveau local des politiques publiques concernées par le télétravail pour en maximiser les effets positifs, tant sur la qualité de vie des salariés, que sur l’aménagement et l’équilibre territorial et la réduction de nos émissions.

Les auteurs de la mission

Pour l’IGEDD : Brigitte Baccaïni (coordonnatrice de la mission), Jérôme Duchêne, Jérôme Giurici, Anne Pons, Frédéric Rocchi

Pour France Stratégie : Céline Bouvart, Anne Faure, Emilien Gervais