FOCUS sur… Contribution et régulation de la publicité pour une consommation plus durable

Publicité et transition écologique : quels sont les liens ? Pourquoi et comment pourrait-on les réguler ?

En décembre 2024, un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances, de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable et de l’Inspection générale des affaires culturelles a été remis au Premier ministre.

Son objectif : évaluer le rôle de la publicité et des communications commerciales (promotions, parrainages, influenceurs rémunérés, relations publiques) dans la consommation des Français et proposer des pistes pour les rendre plus compatibles avec la transition écologique

Pourquoi ce rapport ?

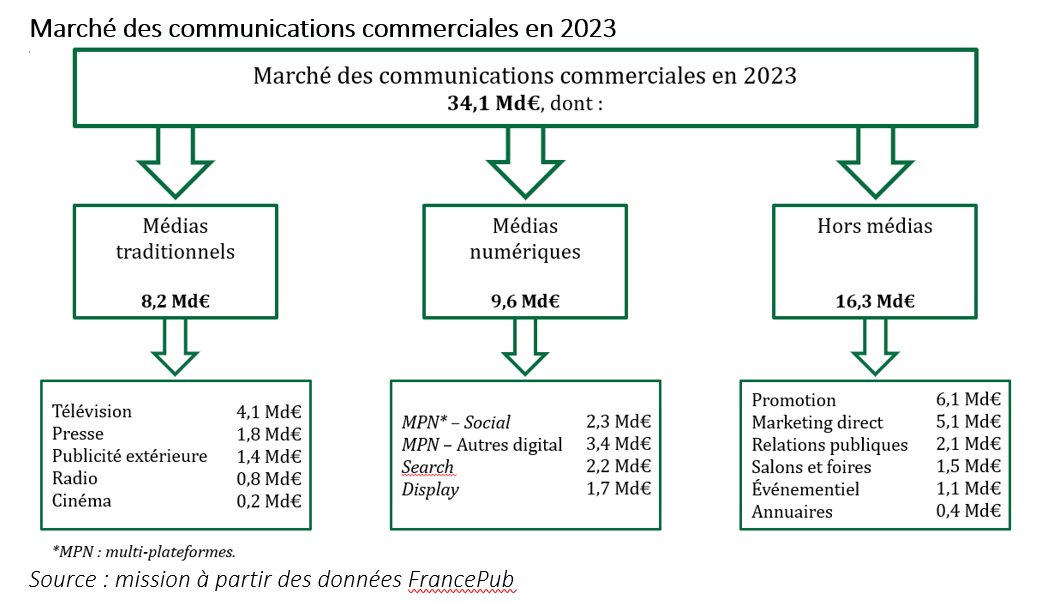

Chaque année, les communications commerciales représentent environ 34 milliards d’euros de dépenses en France, soit l’équivalent des investissements de recherche et développement des entreprises.

Dans un contexte où la France a pris, dans sa Stratégie nationale bas carbone par exemple, des engagements visant la neutralité carbone d’ici 2050, la question se pose : ces messages encouragent-ils à consommer plus ? Dans l’affirmative, peuvent-ils évoluer pour soutenir des modes de vie et de consommation plus durables ?

Quels constats ?

La publicité influence nos choix de consommation

- Les publicités sollicitent les émotions pour capter l’attention et renforcer la mémorisation, ce qui influence les préférences des consommateurs même sans existence d’un besoin

- Elles peuvent déclencher des achats impulsifs après avoir visionné un spot publicitaire, mais aussi modifier les préférences en créant une image positive autour d’une marque

- Les effets sont plus marqués chez les enfants, adolescents, personnes âgées et foyers modestes, plus vulnérables aux messages publicitaires

- À long terme, la publicité nourrit un matérialisme accru, souvent associé à une consommation plus forte et à un bien-être moindre

- En outre, en plus d’orienter les choix des consommateurs, la publicité pourrait contribuer à l’accroissement de la consommation. Une étude citée dans le rapport estime que la publicité a contribué à une hausse annuelle moyenne de 0,2 % de la consommation en France sur 27 ans

L’alimentation et le secteur automobile dominent le marché de la publicité

- 500 annonceurs (entreprises effectuant des dépenses de publicité et communications commerciales) concentrent deux tiers des dépenses publicitaires annuelles

- Les secteurs les plus présents (alimentation et automobile) cumulent 34 % des dépenses publicitaires mais aussi 36 % des émissions de carbone du bilan de la France

- 45 % des publicités automobiles à la télévision concernent des SUV

- Aux heures de grande audience pour les enfants, 57 % des publicités alimentaires concernent des produits notés D ou E au Nutri-Score

Un poids croissant du numérique

- En 2023, 53 % des dépenses publicitaires se font en ligne

- Depuis 2013, la publicité en ligne pour le textile a augmenté de plus de 1 000 %, accompagnant l’essor de la fast-fashion

Un cadre réglementaire insuffisant

- Les règles actuelles sont éparpillées (loi Évin pour l’alcool et le tabac, dispositifs d’information, chartes volontaires), et leur efficacité est variable pour limiter l’exposition du citoyen aux messages publicitaires

- Certaines mesures fonctionnent pour entraîner des changements de comportement (Nutri-Score, indice de réparabilité), d’autres non (mentions obligatoires comme "l’énergie est notre avenir, économisons-la")

- L’autorégulation, confiée à une association de professionnels (ARPP), reste limitée : de portée réduite aux acteurs volontaires, le contrôle est concentré sur la télévision, et les signalements sont peu connus du public

Quelles propositions ?

Par son plan d’action détaillé le rapport identifie les services de l’État à mobiliser, sous l’égide du Premier ministre et une feuille de route. Ce plan est regroupé en trois axes principaux :

Établir une équité entre plateformes numériques (web et réseaux sociaux) et médias traditionnels

- Réviser la directive e-commerce pour inclure des critères environnementaux

- Limiter la quantité de publicités en ligne dans la future révision du règlement européen sur les services numériques (DSA)

- Limiter la publicité présentant des comportements dommageables à l’environnement sur l’ensemble des services de vidéos (directive sur les services de médias audiovisuels SMA)

- Augmenter la fiscalité applicable aux plateformes via le relèvement de la taxe sur les services numériques

Refondre les outils existants en France

- Encadrer l’autorégulation dans la loi et en confier la supervision à l’Arcom

- Rendre obligatoires des outils lisibles comme le Nutri-Score, l’affichage environnemental et les labels environnementaux certifiés

- Transformer les « contrats climat » des annonceurs pour qu’ils reposent sur des engagements fermes et mesurables

Réduire la pression publicitaire sur les produits les plus polluants

- Interdire certaines publicités (par exemple pour les vols courts, les énergies fossiles, ou les véhicules les plus émetteurs de CO2 sur l’ensemble de leur cycle de vie)

- Étudier la possibilité de réduire globalement la pression publicitaire dommageable à l’environnement sur le modèle de la loi Évin, en commençant par les secteurs des énergies fossiles, automobile et du transport aérien

- Dès 3 ans, un enfant est déjà capable de reconnaître certains logos et de les associer à des produits

- Sur TikTok, 75 % des contenus de marque repérés concernent la restauration rapide, les biscuits, les desserts ou les boissons sucrées

- Le temps d’écran moyen en France atteint 4h37 par jour, augmentant mécaniquement l’exposition à la publicité

- En 2019, 88 % des dépenses publicitaires pour les boissons concernaient uniquement les sodas et l’alcool

Quelles conclusions ?

Le rapport estime que la régulation des communications commerciales est une condition nécessaire pour la transition écologique, sans en être une condition suffisante. Elle doit s’inscrire dans une politique plus large de sobriété et de transformation des modes de vie.

Contrairement à ce qui pourrait être pensé, une meilleure régulation des communications commerciales emporte un large soutien de l’opinion publique :

- 87 % des consommateurs jugent la pression publicitaire excessive

- 62 % se déclarent favorables à un encadrement plus strict

| Les auteurs de la mission | Pour l’IGEDD : Bénédicte Guery, Benoît Parayre, Clara Herer Pour l’IGAC : Maryline Laplace, Emmanuel Hamelin Pour l’IGF : Marie-Christine Lepetit, Gaspard Bianquis, Cléa Bloch, Mouad El Issami, Léandre Guillot de Suduiraut, Arturo Garcia-Gonzalez |

|---|